Gaston Housez --- « Marie-Stuart et Châtelard »

Analyse iconographique

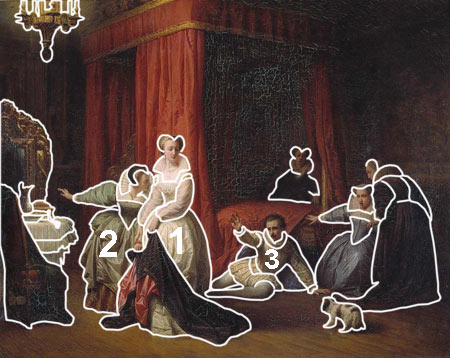

- La scène d’intérieur, que l’on imagine au moment du coucher, favorise une certaine pénombre, mais le personnage de Marie-Stuart, pivot de la composition sans cependant en occuper l’axe médian, est illuminé d’un faisceau de lumière qui l’ennoblit.

- La mise en valeur de sa silhouette est en outre renforcée par sa présentation devant le pan de tenture qui habille le baldaquin. D’une manière générale, et sans doute pour appuyer une certaine idée de luxe, de raffinement, la figure de la reine est comme sertie dans un cocon d’étoffes au rendu très tactile.

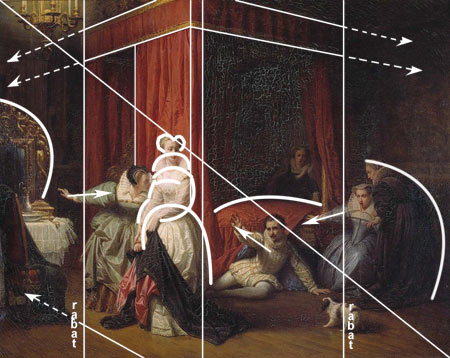

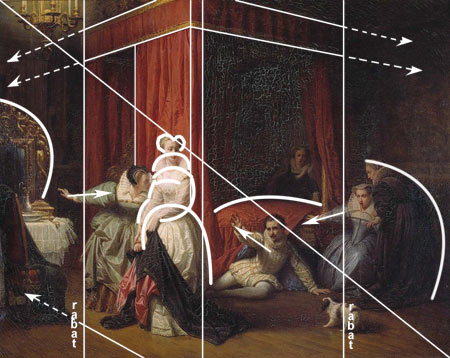

- La médiane verticale sépare l’homme de la femme. La main de Châtelard est d’ailleurs le long de cette ligne. Les têtes des personnages sont le long de la médiane horizontale, Marie Stuart domine l’ensemble du groupe. Les rabats (à gauche et à droite) de la largeur sur la longueur, pour former 2 carrés, placent les montants du lit, lequel forme comme un écrin rouge à la scène.

- La diagonale matérialise les regards entre Marie Stuart et Châtelard. Les bras tendus sont autant de flèches se dirigeant vers le couple : cette mise en scène théâtralise l’instant. Les points de fuite sont à l’extérieur du cadre, à gauche et à droite : par cette perspective, l’angle du lit paraît ainsi plus saillant et Marie Stuart qui est juste devant, est mise en avant. Enfin, la douceur et le calme de Marie sont caractérisés par les lignes courbes des bras et des plis de la robe.

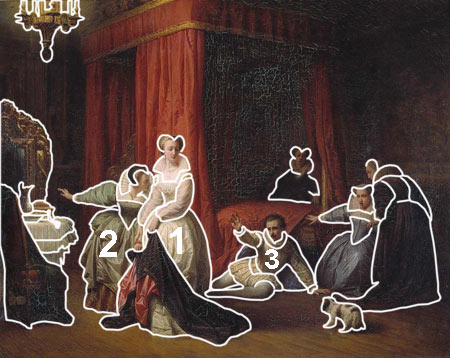

- Gestuelle théâtrale, vêtements soyeux et brodés, décors dorés, tous ces détails nous signalent que l’on est dans les appartements d’une reine. Marie Stuart reste digne, elle maîtrise ses passions, alors que ses suivantes sont étonnées de la présence de Châtelard en train de sortir de sa cachette, de dessous le lit. Toutes les femmes se retournent vers l’homme, mais seule la reine tourne le dos à Châtelard ce qui permet au peintre d’avoir les visages des deux protagonistes de face.

- La main de la reine frôle celle de sa suivante : connivence entre les deux femmes, geste rassurant, cet accord féminin marque encore plus fortement le refus de la reine de prendre la main de l’homme qui est aux pieds de la dame dans un geste d’appel.

Quoi en penser ? Le thème porteur renvoie toujours à l’image de cette femme convoitée, objet de désir, mais destinée à n’être que spectatrice de la parade amoureuse. La morale commande même qu’elle adopte un maintien, une retenue qui tranche ici de façon significative sur la passion assez théâtralisée de l’homme n’ayant pas hésité à la surprendre dans le secret de la chambre.

A plus d’un demi-siècle de distance, ce tableau établit une intéressante correspondance avec l’œuvre de Louis Gauffier, << Ulysse et Nausicaa >> : l’irruption d’un homme au milieu d’une assemblée féminine provoque un identique mouvement apeuré chez les personnages secondaires, tandis que l’héroïne, Vénus pudique, se distingue par sa maîtrise des passions.

Quoi en penser ? Le thème porteur renvoie toujours à l’image de cette femme convoitée, objet de désir, mais destinée à n’être que spectatrice de la parade amoureuse. La morale commande même qu’elle adopte un maintien, une retenue qui tranche ici de façon significative sur la passion assez théâtralisée de l’homme n’ayant pas hésité à la surprendre dans le secret de la chambre.

A plus d’un demi-siècle de distance, ce tableau établit une intéressante correspondance avec l’œuvre de Louis Gauffier, << Ulysse et Nausicaa >> : l’irruption d’un homme au milieu d’une assemblée féminine provoque un identique mouvement apeuré chez les personnages secondaires, tandis que l’héroïne, Vénus pudique, se distingue par sa maîtrise des passions.

Quoi en penser ? Le thème porteur renvoie toujours à l’image de cette femme convoitée, objet de désir, mais destinée à n’être que spectatrice de la parade amoureuse. La morale commande même qu’elle adopte un maintien, une retenue qui tranche ici de façon significative sur la passion assez théâtralisée de l’homme n’ayant pas hésité à la surprendre dans le secret de la chambre.

A plus d’un demi-siècle de distance, ce tableau établit une intéressante correspondance avec l’œuvre de Louis Gauffier, << Ulysse et Nausicaa >> : l’irruption d’un homme au milieu d’une assemblée féminine provoque un identique mouvement apeuré chez les personnages secondaires, tandis que l’héroïne, Vénus pudique, se distingue par sa maîtrise des passions.

Quoi en penser ? Le thème porteur renvoie toujours à l’image de cette femme convoitée, objet de désir, mais destinée à n’être que spectatrice de la parade amoureuse. La morale commande même qu’elle adopte un maintien, une retenue qui tranche ici de façon significative sur la passion assez théâtralisée de l’homme n’ayant pas hésité à la surprendre dans le secret de la chambre.

A plus d’un demi-siècle de distance, ce tableau établit une intéressante correspondance avec l’œuvre de Louis Gauffier, << Ulysse et Nausicaa >> : l’irruption d’un homme au milieu d’une assemblée féminine provoque un identique mouvement apeuré chez les personnages secondaires, tandis que l’héroïne, Vénus pudique, se distingue par sa maîtrise des passions.