Théophile DEYROLLE --- « Pommiers en fleurs »

Analyse iconographique

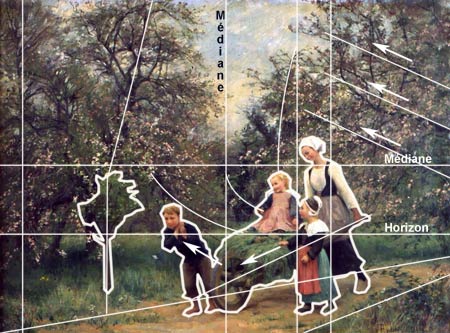

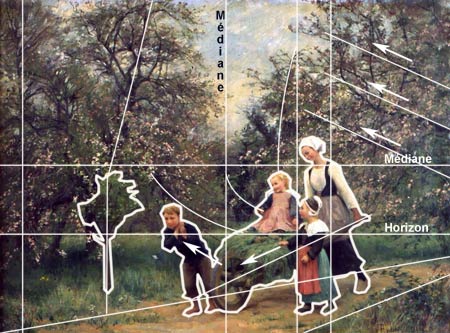

- Les personnages occupent l’avant du tableau, dans un cadre naturel qui manque de perspective, mais dont l’espace assez touffu rend bien l’idée d’un printemps généreux, de frondaisons denses, d’herbes hautes. Le groupe s’organise à partir d’un trapèze où la mère domine. L’adulte est placé sur une verticale qui correspond au rabat de la largeur sur la longueur du tableau, formant ainsi un carré. Les visages des enfants sont en dessous de l’horizon, seule la mère émerge de la médiane horizontale.

- Nous sommes au printemps, dans un verger, le lacis des branches rythme et montre le sens de la marche. La position biaise du chemin assure le dynamisme de la composition, animée en outre par la forme en V, largement ouverte entre le mouvement du petit garçon à l’avant et le bras de le brouette, reprise en écho dans la trouée de verdure au-dessus d’eux. La médiane verticale et le creux dans la frondaison, mettent bien en évidence, par la séparation, l’importance du garçon élément moteur du groupe. La tête du garçon passe par la diagonale.

- La ligne d’horizon est dans la partie inférieure du tableau, matérialisée par la ligne des herbes. Elle permet de concentrer le regard du spectateur sur le groupe.

- La composition induit la hiérarchie des personnages et donc le sens de l’image. La famille marche sur le chemin, ils sont ensemble, sous l’impulsion de la mère. Le fils, seul personnage masculin, dirige déjà la famille même s’il est encore jeune. C’est une famille paysanne (ils sont chaussés de sabot ou pieds nus) souriante.

- Le traitement extrêmement soigné réservé aux personnages, leur teint « porcelainé », contrastent avec le décor qui affecte une ambition naturaliste. Le visage de la mère exprime la plénitude, la douceur de ce moment partagé avec ses enfants. La bonne humeur ambiante, la légèreté semblent redevables, ou pour le moins associés, à un certain mode de vie, sain, de plein air, d’une vertueuse simplicité.

Quoi en penser ? La tête penchée de la mère, dans une attitude penchée pleine de grâce, nie comme une incongruité l’authentique effort physique que représente l’usage de la brouette.

Le seul à avoir une véritable gestuelle laborieuse est le garçonnet qui s’applique à soulager la tâche maternelle en tirant la brouette à l’aide d’une corde. Son effort est cautionné, encouragé par les sourires de sa mère et de ses sœurs.

La tentative du petit garçon pour assurer sa part de travail le désigne naturellement à la bienveillance du cercle familial, comme s’il était destiné à prendre la relève d’une main d’œuvre virile, dont pas un foyer ne peut manquer.

Grâce féminine d’un côté, force physique de l’autre – dont l’enfant présente une attendrissante ébauche –, la répartition des tâches est implicitement préservée, au-delà des premières apparences.

Il faut sans doute lire aussi, dans cette petite scène, un rappel de l’aide due par un fils à sa mère, illustrant la piété filiale, le respect de la figure maternelle.

Quoi en penser ? La tête penchée de la mère, dans une attitude penchée pleine de grâce, nie comme une incongruité l’authentique effort physique que représente l’usage de la brouette.

Le seul à avoir une véritable gestuelle laborieuse est le garçonnet qui s’applique à soulager la tâche maternelle en tirant la brouette à l’aide d’une corde. Son effort est cautionné, encouragé par les sourires de sa mère et de ses sœurs.

La tentative du petit garçon pour assurer sa part de travail le désigne naturellement à la bienveillance du cercle familial, comme s’il était destiné à prendre la relève d’une main d’œuvre virile, dont pas un foyer ne peut manquer.

Grâce féminine d’un côté, force physique de l’autre – dont l’enfant présente une attendrissante ébauche –, la répartition des tâches est implicitement préservée, au-delà des premières apparences.

Il faut sans doute lire aussi, dans cette petite scène, un rappel de l’aide due par un fils à sa mère, illustrant la piété filiale, le respect de la figure maternelle.

Quoi en penser ? La tête penchée de la mère, dans une attitude penchée pleine de grâce, nie comme une incongruité l’authentique effort physique que représente l’usage de la brouette.

Le seul à avoir une véritable gestuelle laborieuse est le garçonnet qui s’applique à soulager la tâche maternelle en tirant la brouette à l’aide d’une corde. Son effort est cautionné, encouragé par les sourires de sa mère et de ses sœurs.

La tentative du petit garçon pour assurer sa part de travail le désigne naturellement à la bienveillance du cercle familial, comme s’il était destiné à prendre la relève d’une main d’œuvre virile, dont pas un foyer ne peut manquer.

Grâce féminine d’un côté, force physique de l’autre – dont l’enfant présente une attendrissante ébauche –, la répartition des tâches est implicitement préservée, au-delà des premières apparences.

Il faut sans doute lire aussi, dans cette petite scène, un rappel de l’aide due par un fils à sa mère, illustrant la piété filiale, le respect de la figure maternelle.

Quoi en penser ? La tête penchée de la mère, dans une attitude penchée pleine de grâce, nie comme une incongruité l’authentique effort physique que représente l’usage de la brouette.

Le seul à avoir une véritable gestuelle laborieuse est le garçonnet qui s’applique à soulager la tâche maternelle en tirant la brouette à l’aide d’une corde. Son effort est cautionné, encouragé par les sourires de sa mère et de ses sœurs.

La tentative du petit garçon pour assurer sa part de travail le désigne naturellement à la bienveillance du cercle familial, comme s’il était destiné à prendre la relève d’une main d’œuvre virile, dont pas un foyer ne peut manquer.

Grâce féminine d’un côté, force physique de l’autre – dont l’enfant présente une attendrissante ébauche –, la répartition des tâches est implicitement préservée, au-delà des premières apparences.

Il faut sans doute lire aussi, dans cette petite scène, un rappel de l’aide due par un fils à sa mère, illustrant la piété filiale, le respect de la figure maternelle.