Edgar MAXENCE --- « Sérénité »

Analyse iconographique

- Présentée légèrement de trois-quarts, la jeune femme occupe la quasi-totalité de l’espace, d’ailleurs très peu approfondi dans son arrière-plan. Unique référence identifiable, une fenêtre ouverte dans l’angle supérieur droit de la composition, munie de vitraux foncés, évoque vaguement un intérieur de chapelle, d’oratoire et renvoie au mysticisme dont est empreint le personnage.

- La position biaise du personnage prive celui-ci d’un franc échange avec le spectateur, introduisant une distance qui atténue l’effet monumental de l’exposition au tout premier plan.

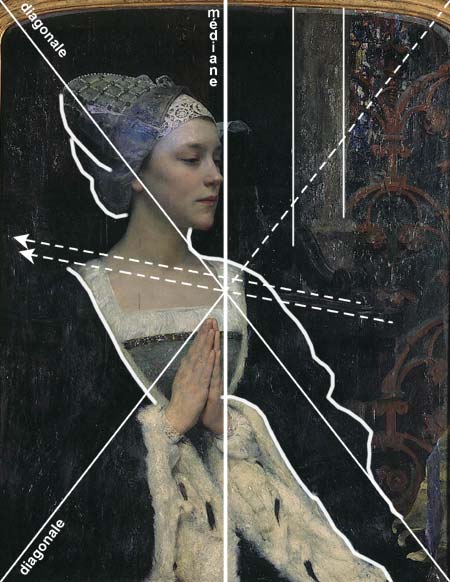

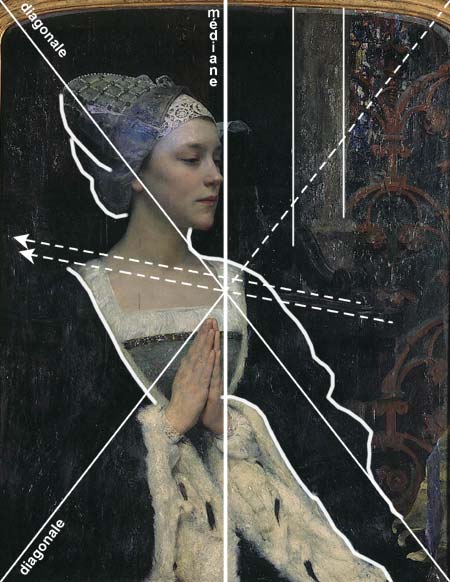

- Le personnage et notamment son profil, frôle la médiane verticale, tandis que le vêtement et la coiffe soulignent la diagonale. Deux fuyantes se dirigent vers la gauche, à l’extérieur du tableau. Les mains se placent au centre sous les deux diagonales. Les manches très larges soulignent de nouveau les deux diagonales.

- A droite, les arabesques de la ferronnerie trouvent un écho dans la dentelle de la coiffe, dans le contour sombre du fauteuil, voire dans le profil et la gestuelle du personnage, tous deux très découpés et mis en évidence par une opposition forte blanc sur noir.

- La jeune femme est une sorte d’allégorie de la sérénité, du calme, de la méditation, de la prière. Ce portrait quasiment hyperréaliste est saisissant de précision, il est placé sur un fond noir qui ne permet pas d’identifier le lieu avec certitude ce qui donne encore plus de présence au personnage.

- La tenue vestimentaire nous ramène aux modes féodales, et la position de trois-quarts aide le spectateur à bien saisir le volume du personnage. L’importance donnée au dessin et à l’ornement, le thème choisi, l’époque citée par les vêtements, tout ceci permet de rapprocher cette œuvre de l’univers symboliste.

Quoi en penser ? Le peintre exploite les ressources sanctifiantes de l’image d’une jeune fille en prière, dans le contexte d’un Moyen Age plus lyrique qu’historique, traduisant le goût des Symbolistes pour les légendes, le mysticisme, l’occulte. Mais l’artifice de la mise en scène suggère moins le recueillement divin qu’une sorte d’incantation équivoque. Le personnage n’est pas seulement « serein » ; son demi sourire d’initiée n’exclut pas le mystère, ni l’incommunicabilité. Créature séraphique, épargnée de tout appétit terrestre, elle incarne avant tout le songe, la fuite de la réalité, qui demeure l’une des aspirations du mouvement symboliste.

Quoi en penser ? Le peintre exploite les ressources sanctifiantes de l’image d’une jeune fille en prière, dans le contexte d’un Moyen Age plus lyrique qu’historique, traduisant le goût des Symbolistes pour les légendes, le mysticisme, l’occulte. Mais l’artifice de la mise en scène suggère moins le recueillement divin qu’une sorte d’incantation équivoque. Le personnage n’est pas seulement « serein » ; son demi sourire d’initiée n’exclut pas le mystère, ni l’incommunicabilité. Créature séraphique, épargnée de tout appétit terrestre, elle incarne avant tout le songe, la fuite de la réalité, qui demeure l’une des aspirations du mouvement symboliste.

Quoi en penser ? Le peintre exploite les ressources sanctifiantes de l’image d’une jeune fille en prière, dans le contexte d’un Moyen Age plus lyrique qu’historique, traduisant le goût des Symbolistes pour les légendes, le mysticisme, l’occulte. Mais l’artifice de la mise en scène suggère moins le recueillement divin qu’une sorte d’incantation équivoque. Le personnage n’est pas seulement « serein » ; son demi sourire d’initiée n’exclut pas le mystère, ni l’incommunicabilité. Créature séraphique, épargnée de tout appétit terrestre, elle incarne avant tout le songe, la fuite de la réalité, qui demeure l’une des aspirations du mouvement symboliste.

Quoi en penser ? Le peintre exploite les ressources sanctifiantes de l’image d’une jeune fille en prière, dans le contexte d’un Moyen Age plus lyrique qu’historique, traduisant le goût des Symbolistes pour les légendes, le mysticisme, l’occulte. Mais l’artifice de la mise en scène suggère moins le recueillement divin qu’une sorte d’incantation équivoque. Le personnage n’est pas seulement « serein » ; son demi sourire d’initiée n’exclut pas le mystère, ni l’incommunicabilité. Créature séraphique, épargnée de tout appétit terrestre, elle incarne avant tout le songe, la fuite de la réalité, qui demeure l’une des aspirations du mouvement symboliste.