Jacques AYMER DE LA CHEVALERIE --- « Sainte Radegonde »

Analyse iconographique

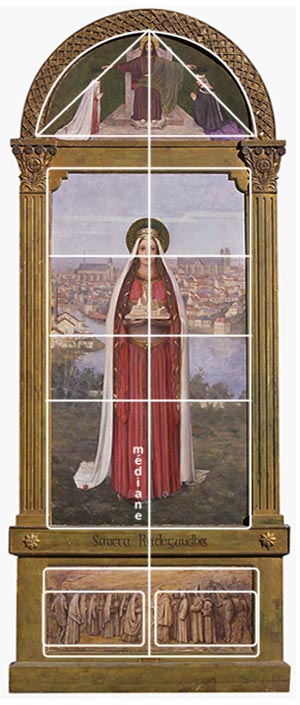

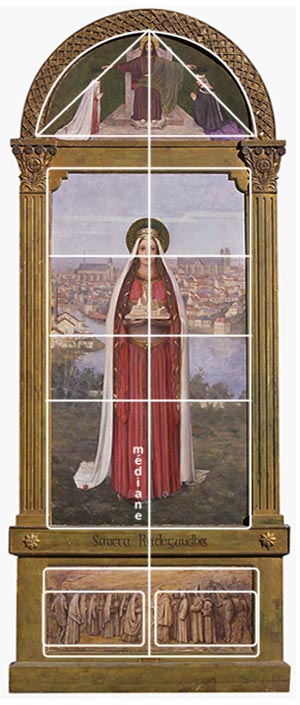

- La médiane verticale unie les trois images (2 prédelles) dans une composition basée sur la symétrie.

- L’image centrale : elle représente Saint Radegonde, l’espace de la toile est organisée par bandes horizontales (de haut en bas, ciel/ville/herbe).

- L’image du haut : elle a une composition triangulaire (rappel de la Sainte Trinité) où l’on voit Dieu au centre, à sa droite sainte Radegonde, à sa gauche, peut-être l’évêque Saint Médard. Cette image domine l’œuvre à cause des personnages qu’elle représente.

- L’image du bas : on voit deux groupes qui se rencontrent, dirigés à gauche par Sainte Radegonde, à droite par l’évêque Saint Euphrone. Ici, le rythme vertical matérialisé par les personnages, scande de façon régulière le tableau.

- Le personnage constitue un pivot axial pour la composition, elle-même vouée à la verticalité : les plis parallèles de la robe, le voile tombant jusqu’au sol, les deux longues tresses encadrant le corps jusqu’à mi-jambes. A partir du format même du tableau, tout concourt à « grandir » l’image de la sainte, au propre comme au figuré.

- La Sainte est représentée trois fois, une fois dans chaque image : en haut, elle est à la droite de Dieu tandis que Saint Médard (?) est en face d’elle ; au centre, elle offre une maquette de l’abbaye Sainte Croix ; en bas, elle est avec Saint Euphrone qui lui offre les reliques de la vraie croix. Au centre, en arrière plan, on voit la ville de Poitiers avec la cathédrale et l’église sainte Radegonde.

- L’attitude de la Sainte est très droite, elle est soulignée par les longues tresses, et reprise par le format allongé de l’œuvre, tous ces détails donne à l’image une tendance symboliste.

- Rapport plutôt inhabituel entre une représentation de femme et son environnement, Radegonde domine littéralement la cité dont elle constitue une figure tutélaire. Droitement érigée en surplomb du quartier qui lui doit une grande partie de son identité, sa silhouette se découpe avec netteté contre un arrière-plan plus flou.

Quoi en penser ?

Le personnage de Radegonde, à la fois personnage historique et figure mythique, a été promis à une certaine fortune iconographique depuis le Moyen Age. Au cours du 19ème siècle, et plus particulièrement dans son dernier tiers, la recherche de personnages fondateurs d’identité nationale avive un nouvel intérêt pour l’Histoire de France. Après l’engouement de l’époque néo-classique pour l’Antiquité gréco-romaine, place aux héros gaulois ou francs, à l’évocation d’un Moyen Age un peu fantasmé.

La traditionnelle iconographie religieuse de sainte Radegonde met en général l’accent sur l’image à la fois noble et humble de la moniale. Aymer de la Chevalerie fait ici le choix d’une figure de légende, la reine mérovingienne primant sur le versant plus mystique de la sainte à l’existence ascétique et édifiante.

Inhabituelle icône d’un esthétisme primitiviste, Radegonde exprime alors une féminité plus charnelle qu’éthérée.

Quoi en penser ?

Le personnage de Radegonde, à la fois personnage historique et figure mythique, a été promis à une certaine fortune iconographique depuis le Moyen Age. Au cours du 19ème siècle, et plus particulièrement dans son dernier tiers, la recherche de personnages fondateurs d’identité nationale avive un nouvel intérêt pour l’Histoire de France. Après l’engouement de l’époque néo-classique pour l’Antiquité gréco-romaine, place aux héros gaulois ou francs, à l’évocation d’un Moyen Age un peu fantasmé.

La traditionnelle iconographie religieuse de sainte Radegonde met en général l’accent sur l’image à la fois noble et humble de la moniale. Aymer de la Chevalerie fait ici le choix d’une figure de légende, la reine mérovingienne primant sur le versant plus mystique de la sainte à l’existence ascétique et édifiante.

Inhabituelle icône d’un esthétisme primitiviste, Radegonde exprime alors une féminité plus charnelle qu’éthérée.

Quoi en penser ?

Le personnage de Radegonde, à la fois personnage historique et figure mythique, a été promis à une certaine fortune iconographique depuis le Moyen Age. Au cours du 19ème siècle, et plus particulièrement dans son dernier tiers, la recherche de personnages fondateurs d’identité nationale avive un nouvel intérêt pour l’Histoire de France. Après l’engouement de l’époque néo-classique pour l’Antiquité gréco-romaine, place aux héros gaulois ou francs, à l’évocation d’un Moyen Age un peu fantasmé.

La traditionnelle iconographie religieuse de sainte Radegonde met en général l’accent sur l’image à la fois noble et humble de la moniale. Aymer de la Chevalerie fait ici le choix d’une figure de légende, la reine mérovingienne primant sur le versant plus mystique de la sainte à l’existence ascétique et édifiante.

Inhabituelle icône d’un esthétisme primitiviste, Radegonde exprime alors une féminité plus charnelle qu’éthérée.

Quoi en penser ?

Le personnage de Radegonde, à la fois personnage historique et figure mythique, a été promis à une certaine fortune iconographique depuis le Moyen Age. Au cours du 19ème siècle, et plus particulièrement dans son dernier tiers, la recherche de personnages fondateurs d’identité nationale avive un nouvel intérêt pour l’Histoire de France. Après l’engouement de l’époque néo-classique pour l’Antiquité gréco-romaine, place aux héros gaulois ou francs, à l’évocation d’un Moyen Age un peu fantasmé.

La traditionnelle iconographie religieuse de sainte Radegonde met en général l’accent sur l’image à la fois noble et humble de la moniale. Aymer de la Chevalerie fait ici le choix d’une figure de légende, la reine mérovingienne primant sur le versant plus mystique de la sainte à l’existence ascétique et édifiante.

Inhabituelle icône d’un esthétisme primitiviste, Radegonde exprime alors une féminité plus charnelle qu’éthérée.