Henri DOUCET --- « Le repas »

Analyse iconographique

- L’artiste réalise des figures finement cernées, mais aux traits anguleux, tendant à la stylisation, à la simplification. Les personnages se découpent nettement contre un fond neutre et indéfini, sans aucun élément permettant l’identification à une pièce particulière.

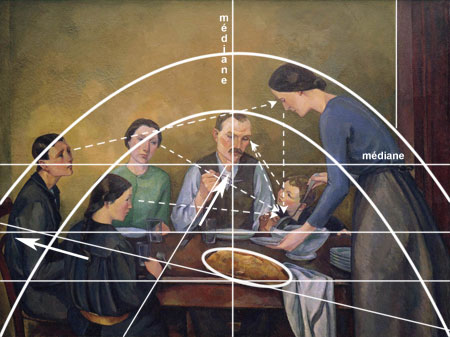

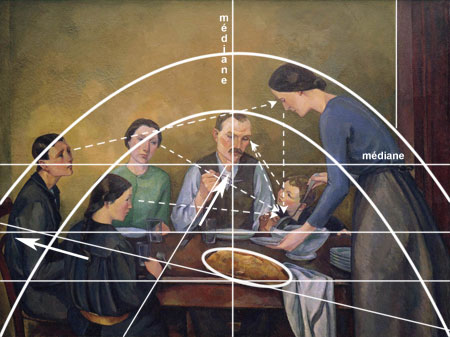

- La ligne horizontale de la table s’oppose à la verticalité des corps et à la tenture à droite. Les personnages, assez resserrés entre eux, sont malgré tout inscrits dans une sorte d’orbe, à cause du mouvement tournant du bout de table, trouvant un écho dans la figure penchée de la mère, qui évoque autant le don de soi, l’enveloppement, la protection, que la lassitude : son profil aux yeux baissés ne laisse transparaître aucune émotion ; pourtant, tout son corps participe à la besogne, du dos qui se voûte aux épaules fléchies en passant par la courbure de la tête.

- Les différentes postures et statures des figures évitent le hiératisme, bien qu’une impression de geste retenu, de lenteur un peu figée persiste.

- Le père est sur les axes médians, il est signalé aussi par une oblique (matérialisée par le couteau et le bras de la jeune fille du 1er plan). L’organisation générale est basée sur l’horizontale. Un demi-cercle place la mère penchée sur sa famille.

- La seule personne qui regarde la mère est le garçon, en face d’elle, il lui répond par la même courbe. Quatre personnes regardent vers la soupe. Seul le petit garçon regarde le père. L’oblique du pain désigne l’aîné des garçons. C’est un repas calme où la distribution des personnes rappelle les représentations de la cène avec le Christ au centre.

- Coiffures, vêtements, gestes, tout est simple, calme, pour participer au rituel du repas. Le père reste le centre de la famille, la mère dirige le quotidien, les enfants sont soumis.

QUOI EN PENSER ? Sentiment d’attente autour du moment symbolique de la distribution du repas.

Chacun semble renvoyé à un rôle spécifique : le père, figure centrale, face au pain, a été servi le premier et jouit donc du privilège de porter la nourriture à sa bouche avant les autres.

La mère, dos courbé, figure humble et tutélaire de pourvoyeuse, généreusement projetée en avant, commande la scène, lui donne tout son sens.

Un regard espiègle est dévolu au plus jeune enfant, qui suit avec attention les gestes du père, comme pour quémander l’avis paternel ou vérifier son degré d’approbation sur la qualité du mets.

Le regard introspectif de la plus âgée des filles, son visage humble et résigné, fait d’elle l’image en miroir de sa mère, comme si sa situation d’aînée la destinait mieux que les autres à saisir dès à présent l’avenir qui l’attend et l’inévitable relève qu’elle doit assurer.

Dans les portraits de famille, il est de norme que l’homme soit présenté debout, aux côtés de son épouse assise. Ici, le fait que ces positions aient été inversées n’amenuise en rien la répartition conventionnelle des rôles. Le mère n’est levée que pour distribuer, et non pour dominer, comme en témoigne sa posture humblement courbée. Dans ce milieu modeste, ce sont les hommes qui s’assoient, une sorte de prérogative impliquant celle d’être servi.

QUOI EN PENSER ? Sentiment d’attente autour du moment symbolique de la distribution du repas.

Chacun semble renvoyé à un rôle spécifique : le père, figure centrale, face au pain, a été servi le premier et jouit donc du privilège de porter la nourriture à sa bouche avant les autres.

La mère, dos courbé, figure humble et tutélaire de pourvoyeuse, généreusement projetée en avant, commande la scène, lui donne tout son sens.

Un regard espiègle est dévolu au plus jeune enfant, qui suit avec attention les gestes du père, comme pour quémander l’avis paternel ou vérifier son degré d’approbation sur la qualité du mets.

Le regard introspectif de la plus âgée des filles, son visage humble et résigné, fait d’elle l’image en miroir de sa mère, comme si sa situation d’aînée la destinait mieux que les autres à saisir dès à présent l’avenir qui l’attend et l’inévitable relève qu’elle doit assurer.

Dans les portraits de famille, il est de norme que l’homme soit présenté debout, aux côtés de son épouse assise. Ici, le fait que ces positions aient été inversées n’amenuise en rien la répartition conventionnelle des rôles. Le mère n’est levée que pour distribuer, et non pour dominer, comme en témoigne sa posture humblement courbée. Dans ce milieu modeste, ce sont les hommes qui s’assoient, une sorte de prérogative impliquant celle d’être servi.

QUOI EN PENSER ? Sentiment d’attente autour du moment symbolique de la distribution du repas.

Chacun semble renvoyé à un rôle spécifique : le père, figure centrale, face au pain, a été servi le premier et jouit donc du privilège de porter la nourriture à sa bouche avant les autres.

La mère, dos courbé, figure humble et tutélaire de pourvoyeuse, généreusement projetée en avant, commande la scène, lui donne tout son sens.

Un regard espiègle est dévolu au plus jeune enfant, qui suit avec attention les gestes du père, comme pour quémander l’avis paternel ou vérifier son degré d’approbation sur la qualité du mets.

Le regard introspectif de la plus âgée des filles, son visage humble et résigné, fait d’elle l’image en miroir de sa mère, comme si sa situation d’aînée la destinait mieux que les autres à saisir dès à présent l’avenir qui l’attend et l’inévitable relève qu’elle doit assurer.

Dans les portraits de famille, il est de norme que l’homme soit présenté debout, aux côtés de son épouse assise. Ici, le fait que ces positions aient été inversées n’amenuise en rien la répartition conventionnelle des rôles. Le mère n’est levée que pour distribuer, et non pour dominer, comme en témoigne sa posture humblement courbée. Dans ce milieu modeste, ce sont les hommes qui s’assoient, une sorte de prérogative impliquant celle d’être servi.

QUOI EN PENSER ? Sentiment d’attente autour du moment symbolique de la distribution du repas.

Chacun semble renvoyé à un rôle spécifique : le père, figure centrale, face au pain, a été servi le premier et jouit donc du privilège de porter la nourriture à sa bouche avant les autres.

La mère, dos courbé, figure humble et tutélaire de pourvoyeuse, généreusement projetée en avant, commande la scène, lui donne tout son sens.

Un regard espiègle est dévolu au plus jeune enfant, qui suit avec attention les gestes du père, comme pour quémander l’avis paternel ou vérifier son degré d’approbation sur la qualité du mets.

Le regard introspectif de la plus âgée des filles, son visage humble et résigné, fait d’elle l’image en miroir de sa mère, comme si sa situation d’aînée la destinait mieux que les autres à saisir dès à présent l’avenir qui l’attend et l’inévitable relève qu’elle doit assurer.

Dans les portraits de famille, il est de norme que l’homme soit présenté debout, aux côtés de son épouse assise. Ici, le fait que ces positions aient été inversées n’amenuise en rien la répartition conventionnelle des rôles. Le mère n’est levée que pour distribuer, et non pour dominer, comme en témoigne sa posture humblement courbée. Dans ce milieu modeste, ce sont les hommes qui s’assoient, une sorte de prérogative impliquant celle d’être servi.